Blind Willie Dunnとは、伝説的ジャズギタリストであるエディ・ラング(Eddie Lang)が、ロニー・ジョンソン(Lonnie Johnson)との共演時に使用した変名である。この名義で行われたレコーディングでは、作詞作曲のクレジットもBlind Willie DunnとLonnie Johnsonの連名が用いられた。

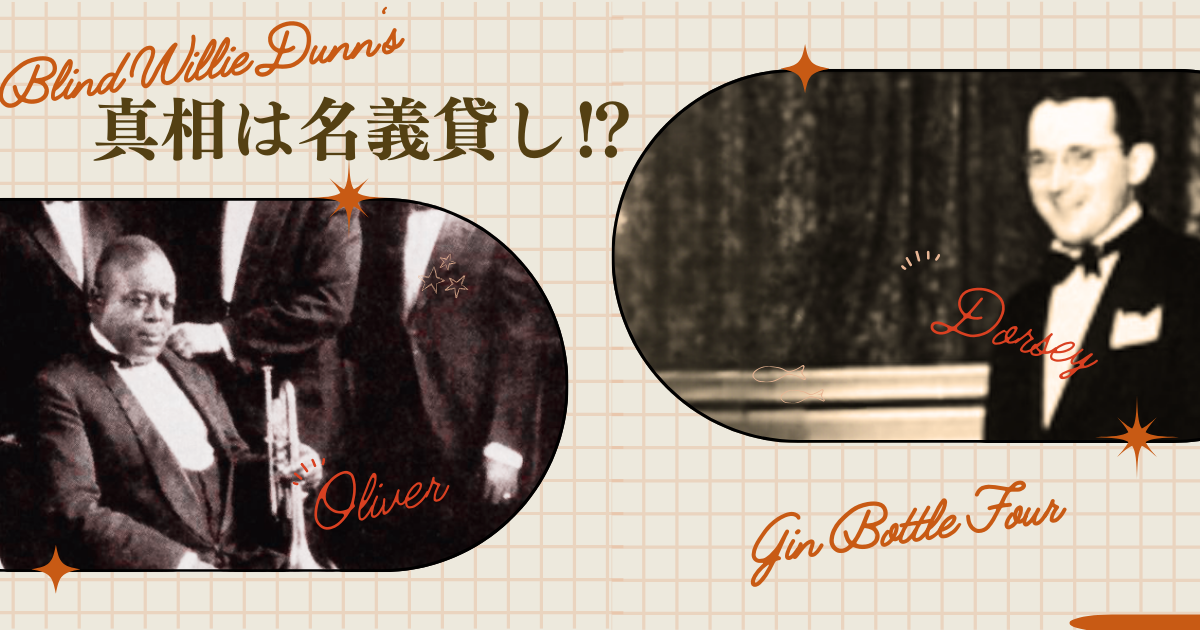

さて、1929年5月1日に録音されたBlind Willie Dunn’s Gin Bottle Four(OKehレコード8689番「Jet Black Blues / Blue Blood Blues」)に参加したコルネット奏者については、実は諸説あることをご存じだろうか? 当時の公式クレジットではジョー・“キング”・オリヴァー(King Oliver)の名が記されているが、近年になって一部の研究者から、実際にはトミー・ドーシー(Tommy Dorsey)が演奏した可能性が指摘されているのだ。

本記事では、この「名義貸し」疑惑とも言えるコルネット奏者問題について、録音当時のクレジット、関係者の証言、当時の活動状況、さらにはジャズ研究者やファンの議論など、複数の視点から検証してみたい。

1. 録音クレジットの検証

公式記録とディスコグラフィー

まずは、当時のレコードや主要なディスコグラフィーを確認してみよう。このセッションでコルネットを担当したと公式に記録されているのは、ジョー・“キング”・オリヴァー(Joe “King” Oliver)である。

なお、Blind Willie Dunnはギタリストのエディ・ラング(Eddie Lang)が使用した変名で、当該セッションにはラングとロニー・ジョンソン(Lonnie Johnson)がギター、J.C.ジョンソン(J.C. Johnson)がピアノ、そしてホーギー・カーマイケル(Hoagy Carmichael)がドラムとスキャット・ボーカルで参加していた。

さらに、レコードのレーベルや当時のカタログにもKing Oliver名義が用いられており、販売上もオリヴァーの知名度を活かす狙いがあったと考えられている。

後年のリリースでの表記

後年にリリースされた再発盤や研究資料では、コルネット奏者の表記が分かれている。たとえば、BGOレーベルの「エディ・ラング&ロニー・ジョンソン作品集」では当該セッションのコルネットを「King Oliver」としているが、Mosaicレーベルの「Joe Venuti & Eddie Lang」のCD解説には「Tommy Dorsey」と明記されている。

さらに、Frogレーベルの『Blues Singers and Hot Bands On Okeh』解説には「おそらくオリヴァーだがトミー・ドーシーかもしれない」と両論併記されている。

このように、当初の公式クレジットではオリヴァーとされていたものの、後年のジャズ研究や再発盤における再検証の過程で、資料によって異なる見解が示されるようになったのが現状だ。

2. ミュージシャン本人の証言

トミー・ドーシーの証言

トミー・ドーシー自身は、生前に少なくとも3回、問題の録音で自分がトランペット(コルネット)を吹いたと明言している。ジャズ研究家のフィル・シャープ(Phil Schaap)によれば、ドーシーは1950年代に録音研究者のケン・クローフォード(Ken Crawford)らから質問を受けた際、Blind Willie Dunn’s Gin Bottle Fourのセッションで演奏したのは自分だと語ったという。

そもそもドーシーはトロンボーン奏者として知られているが、若い頃にトランペットも習得していた。1920年代後半には、ドーシー兄弟楽団や自身のノヴェルティ・オーケストラ名義でトランペット演奏を録音している例も複数残っている。

そうした背景もあり、ドーシーは晩年になって「Blind Willie Dunnのレコーディングでコルネットを吹いたのは自分だ」と改めて証言していたわけだ。

キング・オリヴァーの証言

一方、キング・オリヴァー本人の直接的な証言は見つかっていない。彼は1938年に亡くなっており、当該セッションについて自ら語った記録も残されていないのだ。

また、ギタリストのエディ・ラング(1933年没)やロニー・ジョンソン、ホーギー・カーマイケルなど、ほかの参加メンバーも当時のコルネット奏者を明確に言及した記録は確認されていない。結果として、この問題について当事者から得られる「公式な裏付け」は、トミー・ドーシー自身の証言のみという状況である。

3. 当時のスケジュールとニューヨーク滞在状況

キング・オリヴァーの状況

1928年末から1929年にかけて、キング・オリヴァーは深刻な歯の病気に苦しんでいた。事実、1928年秋から1929年秋までのおよそ1年間、オリヴァーはレコーディングで演奏していない。当時、彼は自身のバンド名義で録音セッションを行ってはいたものの、肝心のコルネット演奏は別のメンバーに任せ、自らは休止していたとされる。

1929年に入ってからは、悪い歯をすべて抜いて義歯に替え、新しい歯で再び演奏できるよう訓練を重ねていた時期でもあった。Blind Willie Dunnの録音日とされる1929年4月30日〜5月1日は、まさにこの「空白期間」の真っ只中である。

「演奏ができないはずの時期に、オリヴァーは本当に録音に参加できたのか?」という疑問は以前から指摘されていた。もしこのセッションでオリヴァーが実際に演奏していたとすれば、義歯のテストを兼ねた極めてイレギュラーな復帰と考えられる。

当時、オリヴァーは録音場所であるニューヨークに滞在していた可能性が高い。しかし、前述のように歯の問題で演奏を休止していた経緯を考えると、オリヴァー本人が吹いたと考えるのは難しいと見る向きが強いのも事実だ。

トミー・ドーシーの状況

1929年前半、トミー・ドーシーはニューヨークの録音スタジオで頻繁に活動していた。実際、同年5月1日には、ジョー・ヴェヌーティ&エディ・ラングのセッション(「I’m In Seventh Heaven」「Little Pal」など)や、歌手スミス・バレュー(Smith Ballew)のセッション(「Evangeline」「Honey」など)に、トランペット奏者として参加している記録が残っている。

さらに、ジャズ研究家フィル・シャープの調査によれば、Blind Willie Dunn’s Gin Bottle Fourの録音と同じ日に、同じスタジオでドーシーが別の録音を行っていたことが判明しており、物理的・地理的にもセッションに合流しやすい状況だった。当時、ドーシー兄弟はニューヨークを拠点に活動していたため、トミーがスタジオでトランペットを吹く機会は多かった。したがって、このブルース・セッションの日に、偶然にもラングたちに呼ばれて代役を務めたとしても、まったく不思議ではない。

録音当日にトミー・ドーシーがニューヨークに確実に居合わせた事実と、キング・オリヴァーが演奏ブランクの真っ只中だったという状況を合わせ考えると、ドーシーがコルネットを吹いたとする「ドーシー関与説」は十分に合理的だといえる。

4. 海外ジャズ研究者・ファンの議論

この疑問は長らくジャズ愛好家や研究者の間で議論されてきた。主に取り沙汰されているのは、演奏スタイルの分析と証言の信憑性という二つの観点である。

スタイル分析の議論

コルネットソロの音域やビブラートの特徴から、奏者を特定しようとする試みもある。懐疑派は「Blue Blood Blues」におけるコルネット演奏について、当時のオリヴァーでは出しにくい高音域や、彼らしくないビブラートが含まれていると指摘する。一方で擁護派は、最高音はトランペット記譜でハイCほどであり、オリヴァーにとって確かに高めではあるが不可能な高さではないこと、ビブラートも1929年10月録音の「Too Late」で実際に彼が用いているレベルのもので、特異ではないと反論している。

実際、オリヴァーは1929年録音の「Sweet Like This」でも、Gin Bottle Fourの演奏に近いビブラートを聴かせているとの指摘がある。そのため、「音の感じだけでドーシーだと断定はできない」という意見は依然として根強い。

資料間での見解相違

ディスコグラフィーやCD解説でも意見が分かれており、ジャズ史家ローリー・ライト(Laurie Wright)は自身のキング・オリヴァー伝記ディスコグラフィーの中で「このセッションのコルネット奏者はトミー・ドーシー」と断言している。

一方、アメリカのジャズ・ギター研究家ピート・ケリーは、自身のブログで「音だけを聴くとオリヴァーだと思うが、トミーにも同じスタイルで演奏する力はあった」と述べており、専門家の間でも見解は定まっていないのが実情だ。

有力視されるドーシー説

近年は、フィル・シャープら研究者の調査によってドーシー説がより有力視されている。シャープが提示する証拠は大きく二つあり、一つは前述のドーシー自身による証言、もう一つは演奏フレーズの比較である。

後者を詳しく見てみると、Blind Willie Dunnの「Blue Blood Blues」に登場するあるフレーズが、ドーシーがちょうど1週間前(1929年4月23日)に録音した「You Can’t Cheat A Cheater」のトランペットソロと非常に似通っているという。これは研究者ロバート・ストックデール(Robert Stockdale)の指摘で、演奏のクセやフレージングが一致することから、同一人物による可能性を裏付ける重要な傍証とされている。

フランスのジャズ専門誌などでもこの見解が紹介され、ドーシー説の根拠として広く認知されるようになった。

ファンフォーラムでの声

この論争は、ジャズ愛好家のフォーラムでも長年議論の的であり、2000年代に入ってからも「真相は闇の中だが自分はオリヴァー派」「いや、ドーシーだろう」など意見が分かれている。ある熱心なファンは1928~29年頃のオリヴァーとドーシーの録音を複数聴き比べて、「決定打には欠けるが、個人的にはオリヴァーだと思う」という結論に至ったと述べている。

他方では、「もはや生存者はいない。もしLonnie Johnson(ギター)に直接聞けていたら…」という声や、「当時、スタジオにいた人物が少ない以上、当事者証言と論理的推測に頼るしかない」といった意見もある。総じて、証言や状況証拠から近年はドーシー説が優勢になりつつあるものの、いまだ100%のコンセンサス(合意)には至っていないのが現状である。

5. その他の説と検証

他の奏者の可能性

現在までのところ、オリヴァーとドーシー以外の具体的なコルネット奏者の名は、このセッションではほとんど取り沙汰されていない。録音当時のニューヨークには腕利きの演奏家が多く存在したとはいえ、音楽的特徴や状況証拠などを総合しても、オリヴァーとドーシー以外が吹いた可能性を示唆する資料は見つかっていない。

つまり、「第三の人物がコルネットを吹いた」という仮説はほぼ議論されておらず、事実上、真相はオリヴァーかドーシーかの二択に絞られている。(なお、パーカッション担当については、一部資料で「ジャスティン・リング(Justin Ring)が効果音的な役割で参加していた」という説が語られているようだ。)

名義貸しの可能性

オリヴァー本人が演奏できなかった状況を考えると、レコード会社が販売促進のため「King Oliver参加」という看板を使いたがったという背景も十分考えられる。実際、白人のエディ・ラング(Blind Willie Dunn)と黒人のロニー・ジョンソンによる人種混成の小編成バンドがブルースを演奏するのは当時としては珍しく、有名な黒人コルネット奏者オリヴァーの名が加われば、話題性を高めるにはうってつけだったはずだ。

そこで、スタジオに立ち会ったオリヴァーが名義を提供する一方、実際の演奏は代役(トミー・ドーシー)が行った可能性がある。このような「名義貸し」的な例は当時のジャズ録音において決して皆無ではなく、他のセッションでも実際とは別の演奏者が吹いていたケースが記録されている。具体的な証拠は見つかっていないため推測の域は出ないが、こうした状況を考慮すると、個人的には名義貸し説を推したいところだ。

結論:最も信頼性の高い説

総合的に見ると、コルネットを吹いたのはトミー・ドーシーであるという主張が最も信頼性が高いと思われる。確かにレコード表記や当時の宣伝はキング・オリヴァーの名を掲げているが、オリヴァーの歯の問題による演奏休止期間、ドーシーの当日の行動記録、さらにはドーシー自身が複数回にわたって「自分が演奏した」と証言している点は、このセッションがドーシーのプレイであった可能性を強く示唆している。

加えて、演奏フレーズの分析比較もドーシー説を後押ししており、逆にオリヴァー本人が演奏したと確固たる証拠は見当たらない。むしろ、商業的な理由からオリヴァーの名義が使われたと考えれば、さまざまな状況が筋道立って説明できる。

結論として、現代の研究動向では「Blind Willie Dunn’s Gin Bottle Four(OKeh 8689)のコルネット奏者は、クレジット上はKing Oliverだが、実際に演奏したのはTommy Dorseyである」と見る説が有力である。当時の状況証拠とも矛盾せず、当事者の証言にも基づいているため信頼性は高い。もっとも、歴史的録音の奏者を完全に断定するのは難しい面もあるが、現段階ではドーシーの“代演説”が最も説得力のある説明だと言えよう。